- とわたり内科・心療内科 TOP>

- Q&A:大人の発達障害の診断について

Q&A:大人の発達障害の診断について

大人の発達障害(注意欠如多動性障害ADHDと自閉症スペクトラムASD)について、Q&A方式でお答えいたします。

最近、「発達障害かも?」と、ご自身で調べられて来院されたり、家族や会社からその可能性を指摘されて受診される方が、大変増えています。患者さんやそのご家族の方からよく受ける質問とお答えする内容をまとめてみました。

Q1大人の(成人)発達障害とはどんな病気?

注意欠如・多動性障害(ADHD)と自閉症スペクトラム(ASD)を中心に大人の発達障害という言葉は最近よくメディアでも取り上げられ、一般の方にも徐々に理解が深まってきているようです。

「大人の」といっても、大人になって気づくという意味で、先天的な脳の機能の障害だと考えられています。

仕事を始めたりして社会とのかかわりが深くなってきて初めて気づき、医療機関を受診される患者さんの多くは注意欠如・多動性障害(ADHD)と自閉症スペクトラム(ASD)のいずれかまたはその合併の場合がほとんどです。

注意欠如・多動性障害(ADHD)と自閉症スペクトラム(ASD)はしばしば合併することも多く、精神療法・心理療法や生活環境調整・職場環境調整などの非薬物療法の多くは共通のものも多いです。

ASDそのものには有効な薬物療法がないことに対して、ADHDには最近は複数の効果的な薬物が大人にも使用できるようになっており、医療機関で最初の段階でしっかりと診断することが以前より大切になってきています。

Q2注意欠如・多動性障害(ADHD)と自閉症スペクトラム(ASD)の診断はどうやってつけるの?

診断はおもに問診による発達歴と現症の聴取によります。

自閉症スペクトラムは現在の国際的診断基準DSM-5では広汎性発達障害とほぼ同義語として使用されており、自閉症、アスペルガー症候群と言われていた病名も包含されています。

おもに、

1:社会的コミュニケーションおよび対人関係の障害

2:常同性の障害(行動・興味に限定されたこだわり)

が重要な診断基準となっています。

具体的には以下のA,B,C,Dを満たしていることとされています。

A:社会的コミュニケーションおよび相互関係における持続的障害 (以下の3点で示される)

- 社会的・情緒的な相互関係の障害

- 他者との交流に用いられる非言語的コミュニケーション(ノンバーバル・コミュニケーション)の障害

- 年齢相応の対人関係性の発達や維持の障害

B:限定された反復する様式の行動、興味、活動 (以下の2点以上の特徴で示される)

- 常同的で反復的な運動動作や物体の使用、あるいは話し方

- 同一性へのこだわり、日常動作への融通の効かない執着、言語・非言語上の儀式的な行動パターン

- 集中度・焦点づけが異常に強くて限定的であり、固定された興味がある

- 感覚入力に対する敏感性あるいは鈍感性、あるいは感覚に関する環境に対する普通以上の関心

C:症状は発達早期の段階で必ず出現するが、後になって明らかになるものもある

D:症状は社会や職業その他の重要な機能に重大な障害を引き起こしている

一方、成人の注意欠如・多動性障害(ADHD)の診断は、DSM-5の診断基準で、下記のような症状を満たしているかにより、不注意優勢型か多動性・衝動性優勢型かが決まります。成人のADHDの場合は、不注意優勢型が圧倒的に多いです。

A1:以下の不注意症状が5つ以上あり、6ヶ月以上にわたって持続している。

- 細やかな注意ができず、ケアレスミスをしやすい

- 注意を持続することが困難

- 上の空や注意散漫で、話をきちんと聞けないように見える

- 指示に従えず、宿題などの課題が果たせない

- 課題や活動を整理することができない

- 精神的努力の持続が必要な課題を嫌う

- 課題や活動に必要なものを忘れがちである

- 外部からの刺激で注意散漫となりやすい

- 日々の活動を忘れがちである

A2:以下の多動性/衝動性の症状が5つ以上あり、6ヶ月以上にわたって持続している。

- 着席中に、手足をもじもじしたり、そわそわした動きをする

- 着席が期待されている場面で離席する

- 不適切な状況で走り回ったりよじ登ったりする

- 静かに遊んだり余暇を過ごすことができない

- 衝動に駆られて突き動かされるような感じがして、じっとしていることができない

- しゃべりすぎる

- 質問が終わる前にうっかり答え始める

- 順番待ちが苦手である

- 他の人の邪魔をしたり、割り込んだりする

B:不注意、多動性/衝動性の症状のいくつかは12歳までに存在していた。

C:不注意、多動性/衝動性の症状のいくつかは2つ以上の環境(家庭・学校・職場・社交場面など)で存在している。

D:症状が社会・学業・職業機能を損ねている明らかな証拠がある。

E:統合失調症や他の精神障害の経過で生じたのではなく、それらで説明することもできない。

Q3発達障害の診断のための検査はないのですか?

よくある質問ですが、発達障害の確定診断のための特別な検査は存在しません。

当院では、一般的なスクリーニング検査ASRSテストや抑うつの合併の有無のスクリーニング検査(SDS等)は診察前スクリーニング検査として施行いたします。

必要に応じて身体的疾患の有無や他の精神疾患の除外診断や合併症の有無を調べるための検査を行うことがあります。

また補助診断として、当院では詳細な知能検査WAIS-4 (WAIS-IV)をご提案することがあります。

また発達障害の特性の程度の診断と要支援度の評価のためにMSPAという心理検査も受けることが可能です。

Q4MSPA検査はどんな検査ですか?

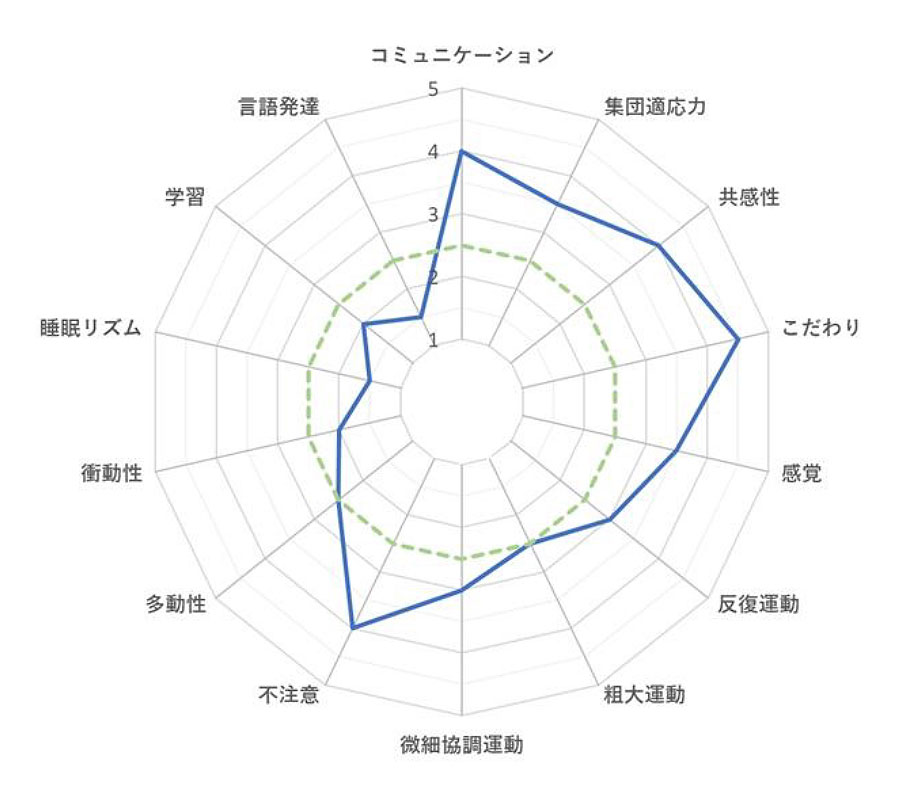

MSPA(エムスパ:Multi-dimensional Scale for PDD and ADHD)とは、発達障害の特性の程度と要支援度の評価尺度です。

発達障害の特性について多面的に評価を行い、特性チャートにまとめることで支援が必要なポイントを視覚的に捉えることができ、ご本人の困っている特性や支援の必要なポイントが見て分かるようになっています。

MSPA(エムスパ)とは、個々の発達特性に応じた支援の度合いを評価する検査になります。

発達障害の診断目的ではなく、ご本人の特性や困り事を整理し、視覚的な特性チャートを作成することで適切な支援に繋げることを目的とします。

発達障害は同じ診断名であっても、一人ひとり特性や困りごとが異なります。

特性チャートがご本人の自己理解や周囲との共通理解を深め、よりよい支援や環境調整のサポートに繋がります。

■検査の内容

検査では、ご本人や保護者等からの幼少期からの成育歴の聞き取りを行います。

「コミュニケーション」「集団適応力」「共感性」「こだわり」「感覚」「反復運動」「粗大運動」「微細協調運動」「不注意」「多動性」「衝動性」「睡眠リズム」「学習」「言語発達歴」の14項目から多面的に評価し、特性チャートにまとめます。

Q5WAIS検査を受けたいのですが...

患者さんの中には、よくご自分で調べられていてWAIS(ウェイス)検査が受けられるかご質問される方がいらっしゃいます。

この検査の最新バージョンはWAIS-IV(4)になりますが、このWAIS-Ⅳは、検査を受けられた方の知的能力(IQ)の程度やさまざまな能力の差(特徴)を捉えることを目的とした検査です。

そのため、発達障害かどうかをこの検査だけで診断することはできません。

ただ、能力の差が大きい場合は発達障害の傾向が疑われるなど発達障害の医学的な診断の補助として極めて有用な心理検査です。

検査はおおよそ2時間ほどかかりますが、この検査を通して得られた情報・結果から、知的能力(IQ)の程度、得意・不得意や特徴、能力の偏りなどを捉えていきます。

発達障害の診断・医療的介入へ活用することのみならず、検査結果を踏まえて今まで漠然と感じてきた困難・違和感と自身の能力との関係や自分についての理解を深めること、これからの日常生活や仕事・学業に役立つヒントを見つける手がかりとして活用していくことも大切です。

Q6注意欠如・多動性障害(ADHD)のよくある症状は?

A:不注意に関する症状

忘れ物・なくしもの、不注意・ミスが多い、優先順位がつけられない、マルチタスクができない、約束が守れない、先延ばしが多い、片付けが苦手、 集中できない・ボーとして人の話を聞いていない、プランが立てられない

B:衝動性・多動性の症状

落ち着きがない、貧乏ゆすり・手遊び、交通事故に遭いやすい、思ったことをすぐ口にしてしまう、突発的な怒りがコントロールできない

Q7自閉症スペクトラム(ASD)のよくある症状は?

A:社会性の問題

社会常識がない、ルールが守れない、グループへの帰属意識がない、人の気持ちを察することができない

B:コミュニケーションの問題

冗談が通じない、言葉を額面通りに受け取ってしまう、表情や身振りから相手を理解することができない

C:こだわり・創造性の問題

急な変化に対応できない、融通が利かない、生活パターンが変えられない、同じ習慣へのこだわりが強い、興味がないことに関心が示せない、独自のルール・こだわりがある、聴覚過敏・視角過敏

Q8注意欠如・多動性障害(ADHD)は薬で治りますか?

ADHDの治療のベースは薬物療法と心理療法です。現在、成人には3種類の薬物が使用可能です。

症状、持続時間などを考慮して使い分けており、単剤で効果が不十分な場合は併用することもあります。

また、うつ状態や不安障害が合併していることも多く、ADHDの症状を増悪させていたり、社会生活に支障が生じている場合は、これらの合併症に対する薬物療法も並行して行うことがあります。

患者さんの中には、これらの薬物療法に抵抗感を訴えられる方もいらっしゃいます。これらの薬物療法は比較的安全で、有用性も高いものですので、適応がある方には積極的にお勧めしています。

ただこれらは根本的に不注意・衝動性・多動性を治癒させるものではなく、あくまでも症状を軽減させるためのものです。

それにより、環境調整や行動変容がしやすくなり、患者さんの生きづらさを改善し、患者さんの自己効力感を再生するための補助的なものと位置づけられております。

必要に応じて医師による診察以外での、認知行動療法:CBT(個別心理カウンセリング)や「大人の発達障害のための集団認知行動療法」(G-CBT)を行っています。

特に、グループでの障害の理解と対処スキルの習得を目指す集団精神療法は極めて有用な治療法と考えられます。

私たちは、常に患者さんのニーズに合ったオーダーメイドの治療法をご提案するよう心掛けています。

Q9自閉症スペクトラム(ASD)は治らない病気と聞きましたが...

Q7のADHDの治療の質問と通じるところですが、ASDも現在のところやみ終える・根治することは難しいと考えられています。

またADHDと違って症状を改善させる有効な薬物療法も現在のところ存在しません。

ただ、成人ASDの方は、ADHD、うつ病・うつ状態、不安障害などを合併し、症状を複雑化・重症化し社会生活に多大な支障を生じていることも多く、これらの合併症に対する適切な薬物療法は有用です。

自閉症スペクトラムの症状に対しては環境調整やカウンセリングが基本的な対処法となります。

環境調整とは、自閉症スペクトラムのある人と周囲の人間が、自閉症スペクトラムの症状や特性をよく理解したうえで、生活面において工夫をおこない、本人が過ごしやすい環境を整えることです。

主治医による診療や臨床心理士との心理カウンセリングをもとに、家族や職場の人達にも協力してもらうことが必要となります。

当院では、病気の理解と対処スキルの向上のために、個別心理カウンセリングは重要な治療法と位置づけています。

また集団による気づきやコミュニケーションスキルの習得を目標に集団療法も重要な治療機会と捉え、「大人の発達障害のための集団認知行動療法」(G-CBT)や休職中の方にはリワークプログラム(復職支援プログラム)が受けられ効果を挙げています。

自閉症スペクトラム(ASD)は治らないので治療方法はないと諦めずに、主治医・臨床心理士らと信頼関係を築きながら一つ一つ困難を克服することにより、生きづらさの改善と自己効力感の回復に繋げていきましょう。